de

la côte est jusqu'à la pointe nord

|

de

la côte est jusqu'à la pointe nord

|

| Nouvelle-Calédonie |

|

|

|

| Les routes

transversales traversent la chaîne montagneuse de la grande terre

et relient l'est à l'ouest. Elles se transforment

parfois en pistes : c'est le réseau routier calédonien ! |

|

le dernier

bac calédonien

|

|

la poule couveuse de Hienghène (à gauche) : la région est truffée de roches noires de lindéralique |

| un aperçu de

l'hisoire néo-calédonienne (suite) Les premiers

navigateurs sillonnent le Pacifique à partir du 16ème

siècle. A bord du Résolution, le 5 septembre 1774,

le capitaine écossais James Cook aborde la côte est

de la grande terre, qu’il nomme Nouvelle-Calédonie en

référence à sa terre natale (l’ancien nom de

l’Ecosse est en effet Caledonia). Puis, en 1788, arrive le

français La Pérouse.

En provenance d’Australie et d’Europe, les trafiquants et missionnaires protestants et catholiques viennent ensuite s’installer sur l’île. En 1841 le bois de santal est découvert et c’est le début d’un important trafic. Au milieu du 19ème siècle, Napoléon III cherche une terre pour y établir une colonie pénitentiaire, à l’exemple des Anglais en Australie. Il ordonne alors la prise de possession de la Nouvelle Calédonie : le 24 septembre 1853, les couleurs françaises sont hissées sur l’île. Pendant vingt ans, les conflits au sujet des délimitations tribales et des concessions accordées aux colons se succédèrent, opposant les Kanaks, souvent défendus par les missionnaires, et les Européens aidés par l’armée. En 1878, une révolte de 6 mois coûta la vie à 1000 Kanaks et 200 Européens, avant que le calme ne revienne. Quant aux bagnards, le premier convoi arriva en 1864. La main-d’œuvre pénitentiaire fut affectée aux grands travaux d’utilité publique, et c’est en grande partie grâce à elle que s’est construite Nouméa. Pendant 30 ans, ce sont 22.000 condamnés qui furent envoyés sur le Caillou. Parmi eux, les « forçats», qui avaient été condamnés pour des crimes de droit commun. A leur libération, certains se virent attribuer des concessions. Les autres bagnards, appelés les « exilés » ou les « déportés », l’étaient pour des raisons politiques et notamment pour leur participation à la Commune de Paris en 1871. Après la loi d’amnistie de 1879, certains retournèrent en métropole, mais beaucoup restèrent sur l’île (comment en effet refaire sa vie avec une étiquette de bagnard ?). En 1864 est découvert le nickel et son exploitation massive commence. Puis, afin de développer l’agriculture à l’intérieur des terres et de parfaire l’emprise de la France, des colons (plus de 500 familles) se voient offrir des terres, le plus souvent enlevées aux kanaks qui sont alors cantonnés dans des réserves. 10% de la population ne revint jamais des champs de bataille de la Grande Guerre, puis, pendant la seconde guerre mondiale, l’île devint la première base américaine dans le Pacifique. L’influence américaine a été forte et de nombreuses infrastructures ont alors été construites. A compter de 1958, le territoire fut doté d’un statut très large d’autonomie, disposant notamment de son exécutif. Les premiers Kanaks accèdent à des responsabilités politiques. Mais à partir de 1963, l’Etat français a progressivement limité les pouvoirs de la Nouvelle-Calédonie, tandis que les clivages entre Kanaks et Européens s’accentuaient. A partir de 1972, les métropolitains sont fortement incités à émigrer vers le Caillou, afin de rééquilibrer la population indépendantiste. Les partisans de la Nouvelle-Calédonie française fondèrent le rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR) autour de Jacques Lafleur, tandis que les Kanaks se regroupent au sein du Front indépendantiste de Jean-Marie Tjibaou et Yéiwéné Yeiwéné notamment. En 1984, un nouveau statut prévoyant le renforcement de l’autonomie est rejeté par les 2 parties. Le Front national de libération kanak socialiste (FLNKS) est créé et s’oppose par la force aux élections territoriales. La Calédonie a alors vécu une année de chaos, qui vit la mort d’une vingtaine de personnes, et l’état d’urgence maintenu pendant 6 mois. En 1986, Bernard Pons, ministre des DOM-TOM, déclare : « si les Kanaks bougent, nous leur serrerons le kiki ». Un référendum est organisé en 1987 : 83% des électeurs se déclarent en faveur du maintien de la Calédonie dans la République française, mais 94% des Kanaks boycottent cette consultation. Un nouveau statut, qu’ils contestent fortement, est mis en place. Ils érigent des barrages sur tout le territoire en avril 1988 et c’est la prise d’otages des gendarmes à Ouvéa, qui coûta la vie à 6 militaires et 19 Kanaks. En juin 1988 est signé l’accord de Matignon prévoyant de nouvelles structures institutionnelles. En 1989, lors de la cérémonie de levée de deuils des victimes kanaks d’Ouvéa, Jean-Marie Tjibaou et Yéiwéné Yeiwéné sont assassinés par un extrémiste kanak. La mise en oeuvre de l’accord de Matignon se poursuit toutefois et l’affrontement se déplace peu à peu sur le terrain économique. En mai 1998, le RPCR et le FLNKS signent l’accord de Nouméa : la Nouvelle-Calédonie exerce désormais ses compétences dans les domaines de l’enseignement supérieur, du commerce extérieur, des transports, des communications, de la sécurité civile, de l’emploi, de l’administration locale et municipale, de la régulation commerciale et de la diplomatie régionale. La France conserve son droit régalien : défense, maintien de l’ordre, justice, police, monnaie. Les Calédoniens bénéficient d’une citoyenneté propre, en complément de la nationalité française et européenne. Le législatif est exercé par le Congrès, issu des 3 assemblées de Provinces (Sud, Nord et îles Loyauté). L’exécutif est assuré par un gouvernement élu par le Congrès. Un Sénat et des conseillers coutumiers sont chargés du statut coutumier des Mélanésiens et de tout ce qui touche à l’identité Kanak. Enfin, l’accord de Nouméa prévoit un vote d’autodétermination et donc l’indépendance, au plus tôt en 2014. |

|

|

|

Sur la côte est,

la "corniche calédonienne" où la montagne tombe

à pic dans l'océan

|

|

|

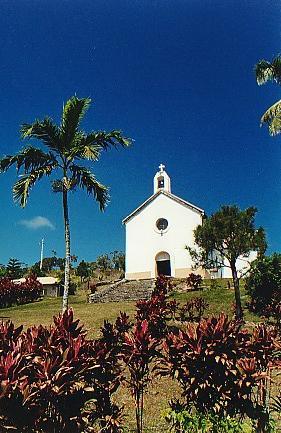

| Vestige de

la venue des missionnaires catholiques et protestants, pas un

village qui ne possède son église ou son temple |

Vous voici à l'extrême nord de la grande terre : |

|

|

|

|